ここでは、大学の単位の仕組みと評価基準について解説しています。

大学の「単位制度」について深く理解することは、新入生の方々にとって必須事項です。

学年が上がるにつれて単位の問題で困らないように、単位制度についてしっかり理解しておきましょう。

目次(もくじ)

参考書は早く売るべき!!

参考書買取は『学参プラザ(おすすめ)』が強い

- 書き込み有りでも買取可能

- 予備校テキストも買取可能

- 振込までが早い

- 在宅で買取査定を行える

学参プラザでは最新の赤本・青本は400円以上で査定してくれます。

参考書に値段がつく内にすばやく買取してもらいましょう。

⇒大学受験参考書・赤本、予備校テキスト買取サイト「学参プラザ」

そもそも単位って何?

単位は「一つの科目に対する学習の一定の基準量」であり、その科目に費やす学習時間が基準となっています。

そして大学を卒業するためには、

条件1:「必修単位の取得」

条件2:「規定の単位数の取得」

を満たす必要があります。

主要な3科目を知り、安心できる卒業ルートを進みましょう。

①必修科目とは

- 必修単位がないと卒業・進級できない

- 例:必修英語、必修体育

- 大学によって指定される

続きを読む(クリック展開)

必修科目を取得しないと大学は卒業できません。

そして、大学によってあらかじめ必修科目の時間割は決められていることが多いです。

必修科目は大量の学生が受講しますから、

履修の際に混乱が起きないよう、大学側が必修科目のクラスごとの人数・時間割を整理するんです。

君は○曜日の△時限目に、このクラスで必修英語を受けてねー。

必修科目の単位を取らないと卒業させられないよ。

たとえ土曜日の1限目でも、講師との相性が最悪でも、必修科目の時間割にはあらがえません。

変更不可の必修科目の時間割には諦めが肝心です。

大学生は、必修科目以外の時間割をうめていく感覚で時間割を決めます。(履修登録)

②選択必修科目とは

- 必修科目の一部

- 選択必修単位がないと卒業・進級できない。

- 大学指定のいくつかの科目から自分で選んで履修できる

続きを読む(クリック展開)

選択必修科目は「選択可能な科目の範囲内で、規定の単位を履修しなければならない必修科目」です。

選択必修科目は科目選択の余地があるので、

「時間割変更ができない必修科目」よりも時間割の融通が利くのが特徴です。

必修科目は学年共通、選択必修科目は学部・学科共通であることが多いです。

③自由科目とは

- 履修は自由

- 卒業要件を満たせるよう、自分で自由に履修選択ができる

続きを読む(クリック展開)

自由科目は、名前のとおり「履修選択が自由な科目」です。

多くの学生は、この自由科目について、

のどちらかのスタンスに分かれます。

自由に好きな授業を履修できるという、大学生としての自由を感じられます。

しかし、自由科目だからといって、単位を取りやすいわけではありません。

履修登録の前に、友達と協力して情報収集に力を入れましょう。

ちなみに、一般的に理系学部は必修科目が多く、文系学部は自由科目が多い傾向にあります。

また、単位が楽に取れる授業を探す方法はこちらに書いていますので、参考にしてみてください。

単位を落としたら

もし必修科目や選択必修科目を落としてしまっても、規定の学年までに取得できれば進級・卒業はできます。

続きを読む(クリック展開)

また、規定の学年までの通常授業で必修科目の単位を取れなかった場合でも、

大学によっては、その必修科目の「再試験」「追試」に合格することで単位を取得できます。

必修科目・選択必修科目の単位は、進級・卒業に直接影響します。

必修科目が1単位足りずに留年することもあり得ますから、油断しないよう気を付けましょう。

進級・卒業に関わる”救済処置”については、シラバスで確認しておきましょう。

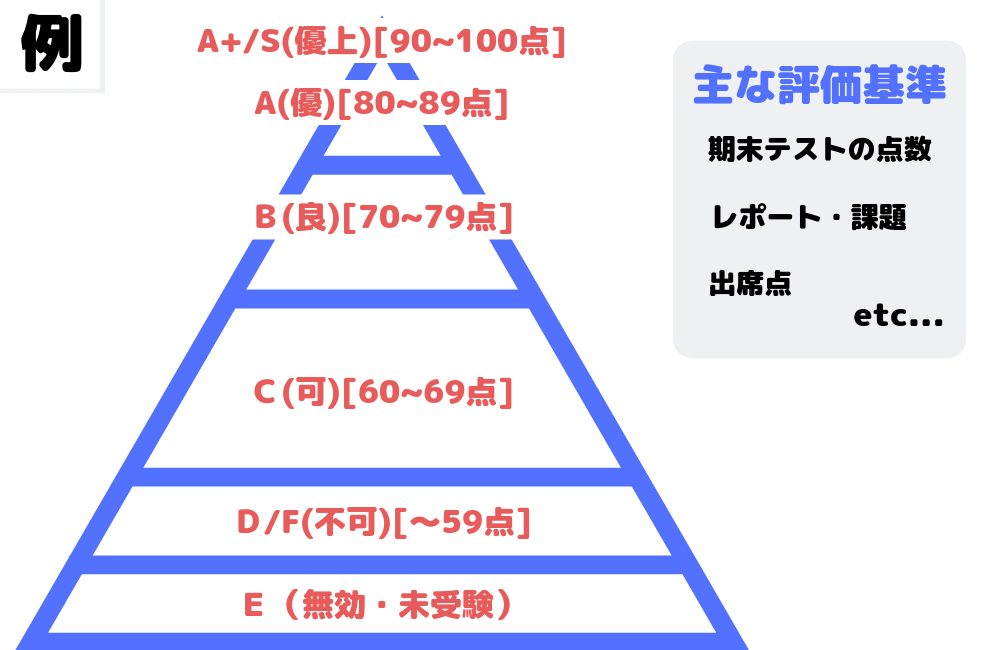

単位の評価ポイント

いわゆる『成績表』です。半年ごとに評価される授業も多いです。

一般的な評価点

評価点は、主に6段階あります。

| 評価 | |

A+/S

(優上) | 誇りましょう。

その授業で本当に卓越した成績をあげるともらえます。 |

A

(優) | 上々です。

その授業で優秀な生徒に送られます。 |

B

(良) | 平均並みの成績です。

真面目に授業を受けていればだいたいこの評価です。 |

C

(可) | 合格ぎりぎりのレベルです。

しかし、単位は出るので安心できます。 |

D/F

(不可) | 単位は出ません。

期末テストを受けたものの不合格だった時の評価です。

※評価がGPA(成績)に反映されます。 |

E

(無効) | 単位は出ません。

テストを欠席したり、採点不能な場合の評価です。

※評価はGPA(成績)にも反映されません。 |

※大学によります。特にD(不可)評価以下は大学によって成績標語の表記が結構異なります。単位を取るために、授業ごとに「A(優)・ B(良)・C(可)」の評価をもらえるよう努力しましょう。

ちなみに、GPAを気にして自信の無いテストをあえて欠席してE(無効)評価を取る方もいます。

続きを読む(クリック展開)

自信の無いでテストで頑張ってC(可)評価を取ったとしても、

結果として、GPAが低くなってしまうことがあります。

そのため、GPAを下げないためにE(無効)評価をあえて取る方がいるのです。

留学や大学院入試ではGPAは評価されます。

留学や院進を考えているなら、GPAを下げないことは大事ですのでお気をつけください。

せっかく取れそうな単位を捨てるわけですから、覚悟も必要です。

ちなみに就職活動の際には、学生のGPAを気にしない企業(大手含む)が多いです。

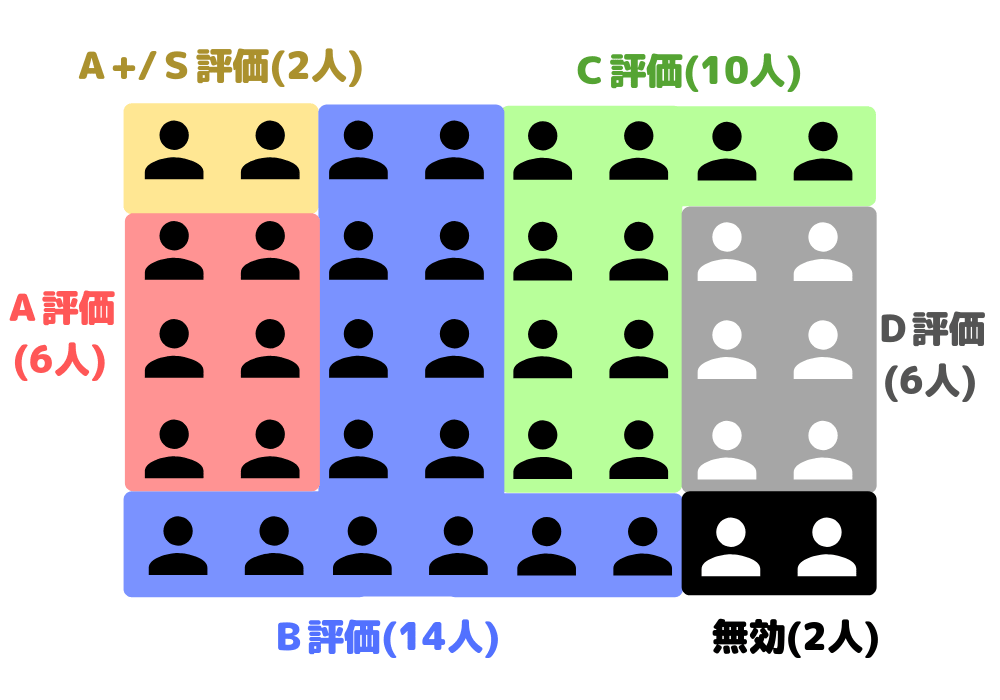

GPAの例・イメージ

| | 単位 | GP |

| A+/S(優上) | ○ | 4.0 |

| A(優) | ○ | 3.0 |

| B(良) | ○ | 2.0 |

| C(可) | ○ | 1.0 |

| D(不可) | × | 0.0 |

| E(無効) | × | 無効 |

評価基準と評価比率

授業ごとの評価基準(例)

●テスト重視の傾向:

出席10%、提出物30%、学期末試験 60%

●出席重視の傾向:

出席60%、提出物10%、学期末試験 30%

授業ごとに評価基準と評価比率は異なります。

続きを読む(クリック展開)

アルバイトや部活動で忙しく、あまり大学に通いたくないという学生には「テスト重視」の授業が向いているでしょう。

※テスト勉強のために、授業のレジュメを見せてくれる友達がいること前提です。

また一方、テストで一発勝負したくないという学生には、出席していれば評価点がもらえる「出席重視」の授業が向いています。

履修する授業は、自分のライフスタイルに合わせて選びましょう。

この授業選びを失敗すると、単位を取ることに予想外の苦労をします。

しっかりその授業の評判などの情報を集めて、履修するか決めましょう。

卒業までに必要な単位数

必修科目がないと卒業できないのですが、卒業に必要な規定の単位数も満たさないと卒業証書はもらえません。

卒業までに必要な単位数は、大学や学部ごとに決められています。

だいたい、4年間のトータルで124~136単位で設定している大学・学部が多い印象です。

続きを読む(クリック展開)

ここで、

もしも一年生のうちにすべての単位を取り切れば、残りの3年間は授業に出なくても卒業できるのでは?

という疑問も浮かべた方もいるでしょう。

しかし、これは基本的に出来ないルールになっています。

卒業までの最低取得単位数が決められている一方で、

「一年間の取得可能単位数」も大学ごとに決められています。

多くの場合、各学年で1年間で取得可能な最大単位数は40~50単位ほどです。

つまり、基本的に卒業までに必要な単位数を

1年生のうちにすべて取得することは出来ないシステムになっているんですね。

あなたが卒業するまでに必要な単位数はどのくらいなのか、必ずシラバスなどで確認しておきましょう。

余談:「大学設置基準第32条」には、学部によって例外もありますが、4年制大学の卒業の要件は「大学に4年以上在学し、124単位以上を修得すること」と定められています。

科目による単位数の違いに注意

科目によって取得できる単位数は異なります。

続きを読む(クリック展開)

講義やクラス授業、実験やゼミ活動などにそれぞれ割り当てられている単位ですが、

実は取得できる単位数は科目によって異なるのです。

これも大学・学部によってそれぞれ決められています。

例えば、

といった具合ですね。

また、

- 実験・実習は1単位

- 講座や体育などは半期で2単位

- 通年の講義は4単位

としている大学もあります。

という話題は、大学生活でよく聞くことになるでしょう。

必ず単位取得期限のチェックをしよう

Q.「いつまでに必修単位をとる必要がある?」

Q.「いつまでに何単位とる必要がある?」

これらは、しっかり把握しておきましょう。

続きを読む(クリック展開)

学部によっては以下のようなことが普通にあります。

◆ 1年次修了までに30単位以上取得していなければ、2年次へ進級できない

◆ 64単位以上を2年次修了までに取得していなければ、3年次への進級できない

さらに、定められた必修科目の単位を取得できないと進級できない場合や、

4年次まで進級しても、卒業単位が取れない場合は留年が確定することもあります。

単位を期限内に取得できるよう、しっかり履修計画を立てましょう。

単位関係で留年するよくあるパターン

● 履修登録を忘れてしまう

● 進級に必要な必修科目を落としてしまう

● 進級に必要な単位数が足りない

この3つのパターンが、留年してしまう主な原因です。

履修登録を忘れず、必修科目の単位をしっかりゲットし、進級に必要な単位数を満たしましょう。

まとめ

この記事で単位の取得について数々の例を挙げましたが、具体的な単位の評価基準は各大学の授業ごとに決められています。

中には、たった一度の欠席で単位が出なくなる授業もあります。

繰り返しになりますが、履修要項やシラバスで単位について必ず確認しておいてください。

そして、自分の興味や能力、ライフスタイルにあった授業を選びましょう。

【次へ】大学生の時間割の組み方を具体例を使って徹底ガイドします