大学進学は人生の重要な節目です。

大学に進学するつもりだけど、具体的に目指す大学を決めてない。

せっかく受験勉強をするんだから、大学選びで絶対に後悔したくない!

と悩んでいる高校生たちのために、大学選びで必ず意識して欲しい5つのポイントをまとめてみました。

人生を大きく左右する大学選びで後悔しないために、この記事を参考にしてください。

※志望校選びのために無料資料を入手しよう

大学の資料は信頼性が高く、研究や制度、設備内容が分かりやすく紹介されています。

志望校の資料が手元にあると勉強のやる気も上がりやすいので、早めに入手しておきましょう。

大学の進学率(2021年現在)

文部科学省による2018年3月の最新の調査結果によると、2018年の大学(学部)進学率は49.7%でした。

ここ数年、大学の学部への進学率は約50%をキープしており、短期大学への進学率に関しては約5%を維持しています。

大学選びは超重要!

自分に合わない大学・学部で4年間を過ごすのはかなり辛いです。

近年、約50%の高校生が大学(学部)へ進学しており、「大学進学が当たり前」という時代になっています。

ですが、大学は受け身の姿勢で学ぶ場所ではないのです。

自分が将来、もしかすると一生をかけて追及するかもしれない分野について自分から学びに行く場所なのです。

人生には多くの節目が存在しますが、大学選択が自分の意志で人生の進路を決める初めての機会になる方も多いです。

大学に行く必要性、高い授業料を払ってでも学ぶ覚悟が本当に自分にあるのか考えた上で、それでも大学に行きたいという方。

そんな方は、これから説明する大学選びで必ず意識するべき5つのポイントを参考にしてください。

【1】大学は学部から決めるべし

卒業後に進みたい分野が決まっているなら、それに関連する学部に必ず入ることをおすすめします。

そして大学選択の際は、

の順番で検討しましょう。

受験生たちの中には、進路を決める際に学部(専攻分野)よりも大学名を重視する方々が一定数存在します。

つまり、興味のある研究分野よりも「大学のネームバリュー」を求める方々ですね。

どの大学も、学部によって偏差値や入試レベルにギャップがあります。

そこで、たとえ自分がまったく興味がない学部であったとしても、

「とにかく有名大学の比較的偏差値が低い学部」に入ろうとする身の丈に合わないプライドを持った方々が出てきます。

ですが、大学のネームバリューばかりを追いかけ、学部学科選びを意識しなかった学生は必ず痛い目をみます。

興味の無い分野の学部に行ってしまうと、授業に行くモチベーションが本当になくなってしまうのです。

就職活動が楽らしいから、興味ないけど工学部に行こうかな~。

⇒ 研究と実験ばかりで授業についていけなくなり、留年してしまう。

行きたい学部はないんだけど、とりあえず潰しが利きそうな法学部を目指そうかな。

⇒ 興味がない授業に行くモチベーションがなくなり、気がつけば留年一歩手前。

「実際、とにかく毎日学校に行っとけば留年しないでしょ。」とか思ってしまいますよね。

正直、そのとおりです。

毎日学校に行って真面目に授業を受けておけば、もちろん留年する確率はグーンと下がります。

しかし、興味が無い分野の授業は本当に退屈で、多くの大学生は授業に行かなくなります。

そして期末テストで一発勝負をかけるも失敗し、単位数が足りずにどんどん留年してしまう学生が出てくるのです。

大学生は基本的に怠けがちです。「圧倒的自由」が逆に活動意欲を鈍らせてしまうのです。

必ず、自分が興味を持てる分野に関連した学部・大学を選びましょう。

また、

学びたい分野や行きたい学部が明確に決まってない。

なら、まず自分が進みたい道が「理系」なのか「文系」なのかを考えてみましょう。

もっと言うと、将来「研究開発・製造の方向に進みたいのか」「営業・総務・経理などの道に進みたいのか」などですね。

理系学部の多くは就職活動が比較的楽ですが、研究や実験ばかりで大学生活がとても忙しいです。

さらに、多くの理系学生が大学院まで進学しますので、学生として勉強する期間が長くなることも覚悟しなければいけません。

しかし、研究室からの推薦で企業から内定をゲットするパターンや、自分の研究テーマにあった企業からスカウトされる機会がよくあります。

一方、文系学部の多くは余裕のある大学生活を送りやすいですが、就職活動が比較的大変です。

文系学部生の場合、学部生レベルの自分の研究内容で他の文系就活生たちと明確に差別化するのは難しいため、就職活動では積極的に何社も受ける攻めの姿勢が必要になりがちなのです。

理系学部と文系学部では受験に必要な科目も異なりますから、文理選択は高校生のできるだけ早い段階で決めておきましょう。

※もちろん、大学によって例外もあります。

● 大学選びよりも学部選びを優先するべき

● 文系?理系?

【2】卒業後や就職先を意識する

大学進学を決めているにも関わらず、肝心の行きたい大学が決まっていないという学生の方。

そんな方は、以下の問に自信を持って答えられるでしょうか。

●「何のために大学に行くのか」

●「大学で学んだ知識を何に役立てたいのか」

●「卒業後はどんなフィールドに立ちたいのか」

この問に2つ以上明確に答えられるという方は、将来成りたい自分を想像してみましょう。

そして、「将来成りたい自分」から逆算して「行きたい大学」を考えてみましょう。

この方法が、私が最もおすすめする大学選びの方法です。

ですが、そんな方法で大学を決める学生たちはそもそも大学選択に迷いませんよね。

この記事を読んでいる方の多くは、将来やりたいことが明確に決まっていないという方のはずです。

ちゃんと大学卒業後を明確に意識して、大学選びをしている学生はとても少ないのです。

私も大学選びをしたときは、自分の将来のイメージについて明確にできていませんでした。

しかし、卒業後どうするかを意識することは本当に大切です。

別に”決め”なくてもいいのです。”意識する”だけでも十分なのです。

卒業後を常に意識して大学に通えば、卒業が近づくにつれて「将来に対する危機感」が高まります。

そしてその危機感は、大学在学中に積極的に行動を起こす原動力になるのです。

大学卒業後の進路(2018年卒)

ここで、2018年3月に大学を卒業した大学生たちの進路データをご紹介します。

どんな大学生活を送るかが大事

私の体感ですが、明確な目的を持って大学生活を送っている大学生は全体の1割もいません。

ですが、明確な意志を持って大学に通っている大学生はたしかに行動し続けています。

●「公認会計士の資格を取るために勉強 ⇒ 勉強漬けの日々を続けて2年生で試験に合格」

●「起業準備のために2年間休学 ⇒ 心変わりして復学」

●「研究者を目指す ⇒ 論文を読みまくり、通学時間が勿体無いから大学近くに引っ越す」

これらはすべて私の友人たちの実話エピソードです。

しかし、こんなに行動力のある大学生は本当に少数派なのです。

大学生活はサークル活動やアルバイト、ゼミや研究室など楽しいことがたくさんありますから、ついつい将来のことについて考えなくなってしまいます。

そして、将来のことを考えた行動を取らなくなってしまうんです。

大学生活中も強い意志を持って何かに取り組み続けるというのは、なかなか出来ることではありません。

大学生活を無駄にしないために、いったい何に貴重な時間と労力を使うのか、納得できるまで考えて入学後にスムーズに行動できるようにしておきましょう。

● 将来どんなことをしたいのか

● そのために大学で具体的に何をしたいのか

【3】偏差値を意識しすぎない

大学進学を意識している学生の多くは、偏差値を基準にして大学を選んでいます。

本当は行きたい大学(偏差値60)があるんだけど、行ける気がしないから偏差値50ほどの大学を目指そうかな。

偏差値を基準にされて、学校の先生や塾講師の人たちにあまり興味のない大学をすすめられる。

偏差値は数字で表されているので分かりやすいですし、模試を受けると必ず自分の偏差値は出ます。

学校や塾の先生たちも「論より証拠」と言わんばかりに、進路相談の際に偏差値をネタにすることが多いです。

それに偏差値が高く知名度の高い大学の学生の方が、就職活動の際に企業から高い評価を得やすい傾向にあるのも事実です。

しかし、偏差値を偏重する受験業界の雰囲気に呑まれてはいけません。

たしかに偏差値はそれぞれの大学のレベルを示す重要な要素ですし、偏差値が高い学校に行くことで就職活動の際に選択肢の幅が広がります。

ですが、偏差値だけを意識して大学選びをすると痛い目をみます。

具体的には、

●「行きたい学部じゃなかったけど、合格した中で一番偏差値が高い学部に進学した。でも授業内容にあまり興味がわかず、難易度の高い授業を受け続けるモチベーションが続かない」

●「進学する大学を決定するまで偏差値しか見てなかったけど、いざ通ってみるとキャンパスの雰囲気や立地が気に入らない」

などが挙げられます。

こういう大学生は結構いますし、後悔して2年生から転部・転学しようとする学生もいます。

私の友人も、1年生の後期に経営学部から法学部への転部試験を受けていました。(落ちてしまいましたが。)

やはり勉強する目標や意味がなければ、大学に通う気力はどんどんと失われていきます。

行きたい大学や学部があるのであれば、偏差値を意識しすぎないようにしましょう。

しかし、「偏差値は無視しろ」と言っているわけではありません。

偏差値はとても参考になるデータです。

これは間違いありません。

偏差値は、目標の大学の合格レベルと自身の学力を簡単に数値で比較できるので、自分の学力レベルや苦手な分野を分析する時にとても役立ちます。

また、就職活動に焦点を当てると、

企業の学歴フィルターが大学の偏差値をもとに設定されていることも多いです。

「できるだけ偏差値が高く、知名度の高い大学に行く」というのは、大学受験において一般的に正解と言える行動です。

しかし、それでも偏差値のみを基準にして大学選びを行うべきではないのです。

大学選択において、たしかに偏差値も意識するべき要素のひとつではありますが、

偏差値だけを絶対視するのではなく、「本当に自分が4年間も通える大学・学部なのか」冷静に考えてみてください。

【関連】偏差値50ってどのくらい? 学力偏差値について最初から丁寧に教えます

● 自分が本当に興味のある学部を選ぶ

● キャンパスの雰囲気や立地にも注目する

● 最後に迷ったら、偏差値の高い大学に行くべき

【4】本当に4年間通える?

一部の学部を除いて大学は基本的に4年制ですが、

休学や留年などさまざまな理由で4年間の通学だけで卒業できない学生も多いです。

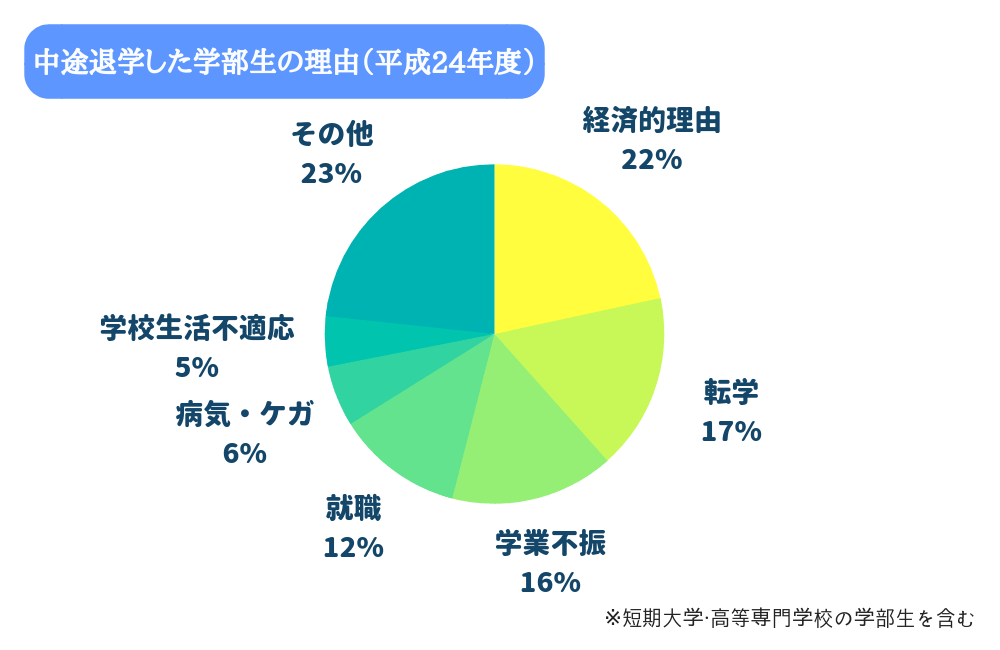

事実として、全学生の約2.5%が毎年なんらかの理由で中途退学しています。

※2020年~はコロナ禍の影響で中途退学率が上昇していると考えられます。

特に学部・学科選択の失敗によって、大学一年生で大学を辞める学生は意外なほどに多いです。

自分が興味を持てない授業はひたすらに退屈ですから、学部選びに失敗した学生たちは授業をサボりがちになってしまうのです。

しかし、もちろん授業に出席して試験を突破しなければ単位は出ません。

授業に出席しなくなる

⇒ 必然的に単位が落ちる

⇒ 授業に行く気力がますます湧かなくなる

このループにハマってしまうと抜け出すのは容易ではなく、結果として、大学を辞めるということにつながっていくのです。

また、自分が興味のある分野の学部に入っていても、レポート課題が多かったり、試験が難しかったりで授業についていけず、結果として授業をサボりがちになる学生もいます。

このような学生たちも、魔のループにハマってしまいがちです。

受験で燃え尽きないために

受験勉強をしていた時はとても輝いて見えたのに、実際に入学したら現実を知った

進学した大学に対して理想(特別感)を感じなくなった結果、大学に通うモチベーションを保てなくなることはあります。

たとえ世間では「高学歴」に分類される大学であっても、学内にいるのは当然同じ大学の学生たちばかりです。

入ってしまえば、あなたも大学のその他大勢の一人です。

この現実を感じても、冷静に考えたときに「自分に合った良い大学学部を選んだな」と思えるような魅力やメリットのある学校を選びましょう。

大学受験で燃え尽きないこと、志望校合格という目標を失った後が大切です。

大学の立地は大学生活を大きく左右する

正直、大学の立地によって大学生のライフスタイルは大きく変わります。

特によく耳にする声がこちら。

もっと都会の大学に行けばよかった・・・

大学生は校外で活動する時間も長いですから、周りが閑散としていて遊ぶ場所が近くに無ければ、大学選択の大きな後悔の種になります。

「少しでも偏差値の高い大学に行きたい」という気持ちが強いと、リアルな立地に目がいかなくなることは往々にしてあります。

- 都市部か地方か

- 大学の周りはどんな感じか

- 最寄駅からどのぐらいの距離か

- 一人暮らしの物件は安そうか

4年以上暮らす場所が自分に合っているかしっかり調べておきましょう。

この項目で言っておきたいのは、

「本当に4年間以上も大学に通うことができるか」

「自分が楽しんで大学に通うことができるか」

を考えることも重要であるということです。

大学は卒業するまでが目標なのですから、自分に合った大学を探すように心がけましょう。

【5】周りに流されない

結局、自分の行きたい大学・学部に進学するのが一番です。

周りの人々が、それぞれ自身の「大学選び論」を親切に語ってくれるでしょう。

しかし、大切なことは「あなたがどうしたいか」なのです。

ありきたりな話になりますが、他人の意見にしたがって進学した大学で後悔しても、誰も責任を取ってはくれません。

あなたが在学中や卒業後に本当にしたいことは、家族含めて他人には理解されないことも多いです。

人によって持っている知識や価値観が異なるので、相手を尊重していてもどうしても「理解できない」部分が生まれます。

これはどうしようもないことですので、自分の考えを理解されない時は、せめて納得してもらう方向で話をしましょう。

『間違っている』ということは無いんです。

相手と意見が合わないときは考え方が違うだけなのです。

大学選択は将来を大きく左右しますから、周囲もピリピリして揉めるのは当たり前だと思ってください。

理解も納得もしてもらえない場合、あなたの考えの根拠を説明したり、あなたの味方を探しましょう。

もしも、

自分の考えの根拠をうまく整理して伝えられない、

周囲に相談しても、あなたの考えに共感してくれる味方をつくれない場合、

正直、あらためて自分のプランを考え直す必要があるかもしれません。

僕も岡山から東京の私大に行くことに最初は親から猛反対されていましたが、具体的なプラン(お金)を説明したり合格通知書を見せて、最終的に納得してもらいました。

ここで、有名な幕末の志士である坂本龍馬の名言を引用させてもらいます。

「世の人は我を何とも言わば言え 我なす事は我のみぞ知る」

(世の中の人が分かってくれなくても、自分が分かっていれば十分なのだ。)

大学選択について周囲に相談したり納得してもらうことは大切なことです。

しかし、最後は必ずあなたの意志で進む道を決めるべきです。

自分で考えた結果、「大学に進学しない方が良い」と思うならば、わざわざ大学に行かなくてもいいのです。

しかし、本当に大学に進みたいと思うのであれば、

高校を卒業してすでに社会で働いている同年代の人たちに誇れる大学へ進んでください。

若さ溢れる貴重な4年間を無駄にしないよう、自分が本当に通いたい大学を選ぶことが重要です。

具体的な大学選びの方法

【1】大学は学部から決めるべし

【2】卒業後や就職先を意識する

【3】偏差値を意識しすぎない

【4】本当に4年間通える大学を選ぶ

【5】周りに流されない

大学は貴重な若い時期の数年を過ごす場所です。正直、どこの大学に行っても少なからず不満はあると思います。

完璧な大学は存在しないからこそ、自分に合った大学を選ぶ必要があるのです。

大学生の頃の住んだ街、付き合った人、熱中したこと、苦労したこと、はその後の人生の大きな糧になります。

「大学卒業のその先」を見据えて、自分に合った大学を選んでください。